Table of Contents

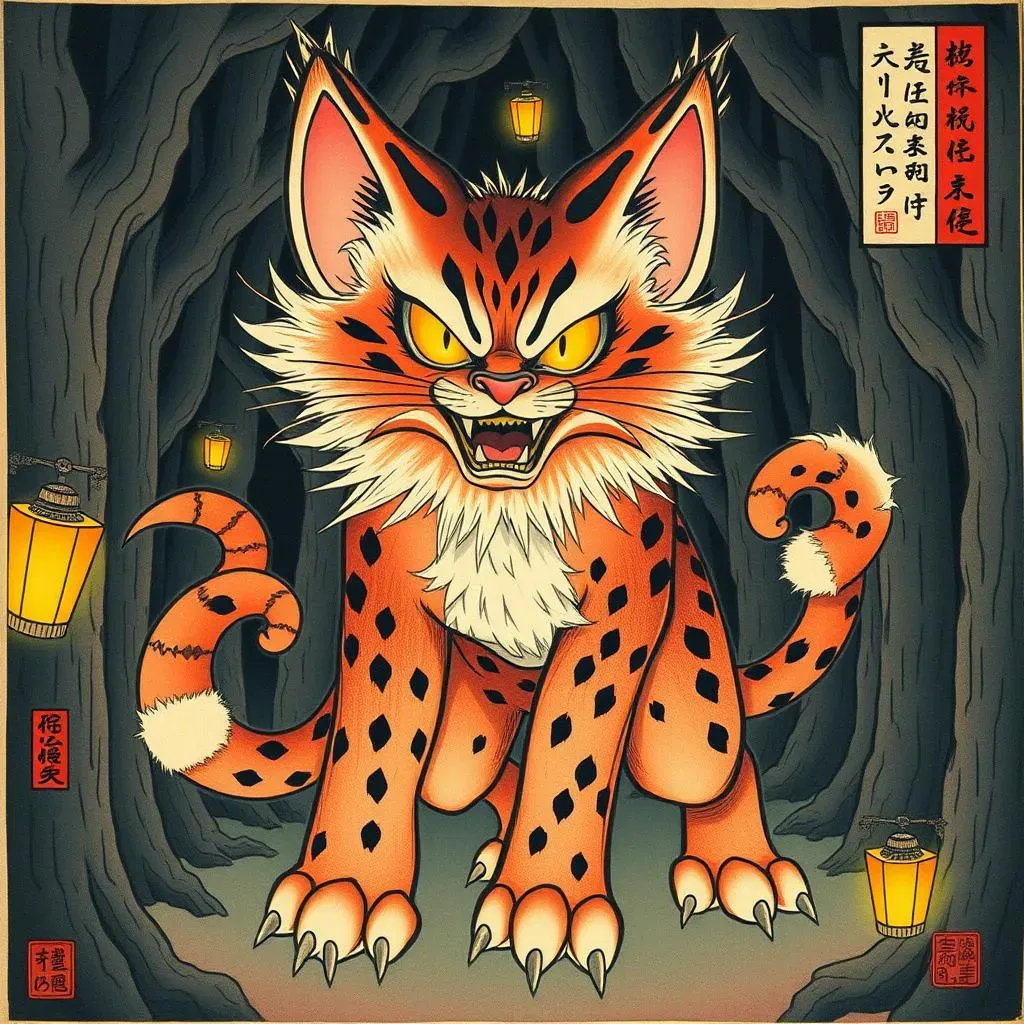

日本の神話には、私たちを魅了する数々の不思議な物語が存在します。その中でも、猫は特別な存在として語り継がれてきました。「猫 日本の神話」と聞くと、可愛らしい猫の姿を思い浮かべるかもしれませんが、実は、恐ろしい妖怪へと変貌する猫の伝説も存在します。この記事では、そんな猫の妖怪「猫又(ねこまた)」に焦点を当て、その起源や伝承、そして、どのような姿で描かれてきたのかを紐解いていきます。山に棲む猫又、そして、古くなった家猫が変身するという猫又。二種類の猫又の物語を追いながら、猫が持つ神秘的な力、そして、時に人々を恐怖に陥れる存在として描かれてきた背景を探ります。さらに、絵巻物や物語に登場する猫又の描写を通して、その多様な姿と、猫又が引き起こすとされる怪奇現象についてもご紹介します。この記事を読み終える頃には、猫に対する見方が少し変わるかもしれません。さあ、猫又の謎めいた世界への旅を始めましょう。

猫又とは何か:日本の神話における猫の姿

猫又とは何か:日本の神話における猫の姿

猫又の基本的な概念

猫又、それは日本の古い物語に登場する、ちょっと怖いけれど魅力的な妖怪です。この言葉を初めて聞いたとき、私は「猫がまた?」と、少し戸惑いました。実は、猫又とは、年老いた猫が変化した姿だと伝えられています。ただの猫が、ある時を境に、不思議な力を持つ存在になるのです。この変化が、猫又を特別なものにしています。単なる動物ではなく、超自然的な力を持つ存在、それが猫又なのです。

猫又は、ただ年を取っただけでなく、長い年月を生きることで、特別な力を得ると考えられています。その姿は、普通の猫とは異なり、尻尾が二つに分かれていたり、巨大な猫の姿で描かれることもあります。この二つに分かれた尻尾が、「又」という字の由来になっているという説もあります。しかし、猫又の恐ろしさは、見た目だけではありません。彼らは、人間を惑わす力や、死者を操る力を持っていると信じられてきました。そのため、人々は猫又を恐れ、同時に、興味を抱いてきたのです。

特徴 | 説明 |

|---|---|

起源 | 年老いた猫が変化 |

外見 | 二つに分かれた尻尾、巨大な猫の姿 |

能力 | 人間を惑わす、死者を操る |

猫又の多様な解釈

猫又の解釈は、地域や時代によって少しずつ異なります。例えば、山に棲む猫又と、家で飼われていた猫が変化した猫又では、その性格や能力に違いがあるとされています。山猫又の場合、より野性的で、強力な力を持つとされ、人間を襲ったり、不思議な現象を引き起こしたりすると言われています。一方、家猫が変化した猫又の場合、より人間に近い感情を持ち、時に、飼い主への復讐のために現れるとも言われています。このような多様な解釈が、猫又の物語を豊かにしているのです。

猫又の物語は、単なる迷信ではなく、当時の人々の自然観や、猫に対する畏怖の念を表しているのかもしれません。猫は、夜行性で、静かに動き回るため、どこか神秘的な存在として捉えられていました。また、猫の目が光る様子や、気まぐれな性格が、超自然的な力を持つ存在として想像を掻き立てたのかもしれません。猫又の伝説は、そんな猫に対する人々の複雑な感情が反映された、興味深い文化遺産と言えるでしょう。

山猫と家猫:二種類の猫又の伝承

山猫と家猫:二種類の猫又の伝承

さて、猫又の話を進めましょう。面白いことに、猫又には大きく分けて二つのタイプが存在するんです。一つは山に棲む「山猫又」、もう一つは人間と暮らす「家猫又」です。この二つ、見た目も性格も、そして持っている力も違うんですよ。まるで、昼と夜、太陽と月みたいに対照的でしょ?山猫又は、文字通り山奥に住んでいて、より野生的な力を持ちます。一方、家猫又は、私たち人間が飼っている猫が年老いて変化した姿。だから、ちょっと人間くさいところもあって、そこがまた興味深いんです。

山猫又は、巨大な体躯を持ち、人を襲ったり、山火事を引き起こしたりすると言われています。まるで、山の精霊か、あるいは山の怒りの化身のようですよね。一方、家猫又は、飼い主への愛情や恨みを抱えたまま変化することが多いとされ、時に、その感情が行動に現れることもあります。例えば、家を荒らしたり、夜中に不気味な声を上げたり、時には、飼い主の夢に現れて、何かを訴えたりもするそうですよ。どちらの猫又も、ただの猫ではない、特別な力を持っていることは確かです。

猫又の種類 | 特徴 | 力 |

|---|---|---|

山猫又 | 山に棲む、野生的な姿 | 強力な力、山火事を起こす |

家猫又 | 家猫が変化、人間的な感情を持つ | 家を荒らす、夢に現れる |

この二種類の猫又の伝承は、当時の人々の自然観や、猫に対する複雑な感情を反映していると言えるでしょう。山は、人間にとって未知の領域であり、畏怖の対象でした。そこに棲む山猫又が、より強力で恐ろしい存在として描かれたのは、ある意味、当然のことかもしれません。一方、家猫は、人間にとって身近な存在でありながら、その本質は理解しがたいものでした。家猫又の物語は、そんな猫の二面性を象徴しているのかもしれません。猫又の伝説は、私たちに、自然と人間、そして、身近な動物に対する新たな視点を与えてくれる、とても興味深いテーマだと思います。

それにしても、猫がこんなにも多様な姿で語り継がれてきたというのは、本当に面白いですよね。ただの愛らしいペットとしてだけでなく、恐ろしい妖怪としても語られる猫。このギャップが、猫という動物の魅力をさらに引き立てているのかもしれません。私は、この猫又の話を調べているうちに、猫という存在が、私たち人間にとって、どれほど特別な存在なのか、改めて実感しました。これからも、猫又の伝説を追いながら、猫の不思議な魅力について、もっと深く探求していきたいと思っています。

猫又の妖怪としての描写:絵巻物と物語から

猫又の妖怪としての描写:絵巻物と物語から

さて、猫又のビジュアル面について語りましょうか。猫又って、絵巻物や物語の中で、本当に色々な姿で描かれているんですよ。例えば、有名な『百怪図巻』や『画図百鬼夜行』には、二つに分かれた尻尾を持つ猫が描かれています。この二本の尻尾が、猫又の一番の特徴ですよね。でも、それだけじゃないんです。中には、巨大な猫の姿で描かれていたり、人間の姿に変身して、人々を騙す猫又もいます。まるで、変幻自在のトリックスターみたいですよね。これらの描写は、猫又の多面性を表していると言えるでしょう。

物語の中では、猫又はさらに恐ろしい存在として描かれています。例えば、猫又が死体を操ったり、人を呪い殺したりする話は、本当にゾッとしますよね。また、猫又が火を操るという話もよく聞きます。これは、猫が夜行性であることや、その目が光る様子から、人々が想像力を掻き立てられたのかもしれません。これらの物語は、猫又が単なる妖怪ではなく、人々の恐怖や不安を象徴する存在であったことを示しています。絵巻物と物語、両方から猫又を見てみると、その姿は本当に多様で、興味深いですよね。まるで、猫又自身が、私たちに「もっと知ってくれ」と語りかけているようです。

描写の要素 | 詳細 |

|---|---|

尻尾 | 二つに分かれているのが特徴 |

姿 | 巨大な猫、人間の姿 |

能力 | 死体を操る、人を呪う、火を操る |

猫又の描写は、時代や地域によっても変化しています。例えば、古い絵巻物では、より動物的な姿で描かれていることが多いですが、後の時代の物語では、より人間的な感情や知性を持つ存在として描かれることもあります。これは、人々の猫に対する認識が変化したことを示しているかもしれません。猫は、単なるペットではなく、時に、人智を超えた力を持つ存在として、畏怖の対象でもあったのです。猫又の描写を追っていくと、当時の人々の文化や価値観、そして、猫という動物に対する複雑な感情が、見えてくるような気がします。まるで、タイムスリップして、昔の人々の生活を覗き見ているみたいですよね。

それにしても、猫又の表現って、本当にバラエティ豊かですよね。絵巻物で見る猫又の姿は、どこかコミカルで、親しみやすい印象を受けることもあります。一方、物語で語られる猫又の姿は、恐ろしくて、背筋がゾクゾクします。このギャップが、猫又の魅力をさらに引き立てているのかもしれません。私は、猫又の描写を調べるたびに、その創造性の豊かさに驚かされます。まるで、昔の人が、猫という素材を使って、自由に物語を紡いでいったかのようです。これからも、猫又の様々な姿を追いながら、その奥深い世界を探求していきたいと思います。

猫の神話と関連する怪奇現象:猫又病の恐怖

猫の神話と関連する怪奇現象:猫又病の恐怖

猫又病とは何か

猫又の話で、特にゾッとするのが「猫又病」というもの。これ、ただの病気じゃないんですよ。昔の人々は、原因不明の奇妙な病気や体調不良を、猫又の祟りだと考えていたんです。例えば、急に高熱が出たり、体がだるくて動けなくなったり、時には、奇妙な幻覚を見たりすることもあったそうです。これらの症状は、現代医学では他の病気で説明できるかもしれませんが、当時は、猫又が人間の生命力を吸い取っている、と信じられていました。

猫又病は、特に、猫を粗末に扱ったり、猫又の怒りを買った人に起こると考えられていました。例えば、年老いた猫を捨てたり、虐待したりすると、その猫が猫又に変身して復讐に来る、という話は、昔話によく登場します。猫又病は、単なる病気ではなく、道徳的な教訓を含んだ物語だったのかもしれません。猫又病の恐ろしさは、単に体が苦しいだけでなく、猫又の怒りを買ったという罪悪感や恐怖心も含まれていたのでしょう。

症状 | 原因(当時の解釈) |

|---|---|

高熱 | 猫又が生命力を吸い取る |

倦怠感 | 猫又の祟り |

幻覚 | 猫又の呪い |

猫又が引き起こす怪奇現象

猫又が引き起こす怪奇現象は、猫又病だけではありません。例えば、夜中に家の中で、誰もいないはずなのに、猫の鳴き声が聞こえたり、物を動かす音がしたり、という現象も、猫又の仕業だと考えられていました。また、猫又が人間の姿に変身して、人を騙したり、悪事を働いたりするという話もあります。これらの怪奇現象は、当時の人々にとって、非常に恐ろしいものでした。なぜなら、猫又は、人間には理解できない力を持っており、その力によって、日常が脅かされる可能性があったからです。

猫又の怪奇現象は、単なる迷信ではなく、当時の人々の生活や信仰と深く結びついていました。人々は、自然や動物に対して畏敬の念を抱いており、猫又のような超自然的な存在を信じることで、自分たちの世界を理解しようとしていたのかもしれません。これらの怪奇現象は、当時の人々の不安や恐怖心を反映していると同時に、猫又という存在が、人々の想像力を掻き立てる、魅力的な存在であったことを示しています。

現代における猫又の解釈

現代では、猫又病や猫又が引き起こす怪奇現象は、科学的に説明できない迷信として扱われることが多いでしょう。しかし、猫又の物語は、現代の私たちにとっても、興味深い示唆を与えてくれます。例えば、猫又病は、ストレスや不安が原因で起こる体調不良を、昔の人がどのように解釈していたのかを知る手がかりになります。また、猫又の怪奇現象は、人間の想像力や創造性の豊かさを示しています。猫又の物語は、単なる迷信ではなく、人間の文化や歴史を理解するための、重要な手がかりであると言えるでしょう。

それにしても、猫又の物語って、本当に面白いですよね。昔の人々は、猫という身近な動物を通して、自分たちの世界を理解しようとし、様々な物語を紡ぎ出してきました。猫又の伝説は、そんな人々の知恵と創造性が詰まった、貴重な文化遺産です。これからも、猫又の物語を追いながら、人間の文化や歴史について、もっと深く探求していきたいと思います。